| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>反右专辑>王 造 时 传 (转载/节选/ 原作者:何碧辉、赵寿龙) P.2. | | 您好!今天是: | |

|

|

点击这里展开:王造时简介

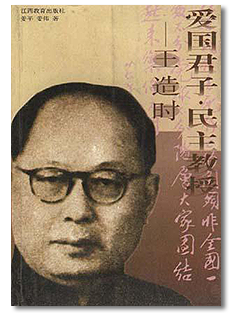

王造时:江西省吉安市安福县江南乡江南村人,原名雄生,1903年9月2日出生于一个经营竹木生意的商贾家庭。我国近代民主运动的先驱之一, “五四”运动的领导人之一,著名“七君子”之一。 1917年就读于北京清华学校中等科,1919年参加“五四”运动,曾两次被捕入狱,后任清华学生会评议会主席。1925年8月,自清华大学毕业后,转到美国威斯康星大学就读政治学,1929年6月获政治学博士学位,8月到英国任伦敦经济学院研究员,师从英国费边社会主义代表人物拉斯基主要研究国际政治。 上海解放后,王造时积极参加爱国民主运动,是著名的爱国人士。1951年起,王造时任复旦大学历史系教授,世界史教研室主任。 1957年王造时被错划为右派分子。 1960年9月,摘掉右派帽子后,在“文化大革命”中王造时又受到冲击。在非法囚禁中备受折磨而死。1971年9月王造时因病逝世,享年70岁。 主要著作:《荒谬集》《世界近代史》。主要译作:黑格尔的《历史哲学》 摩瓦特的《近代欧洲外交史》、《现代欧洲外交史》 拉铁耐的《美国外交政策史》 拉斯基的《国家的理论与实际》、《民主政治在危机中》等。 (点击这里:收起/Close) |

王 造 时 传(节选) |

| 作者:何碧辉、赵寿龙 |

| 撰稿:何碧辉、赵寿龙(本站综合其它相关信息,有所修订) 来源:思忆文丛/中国周刊等 本站编辑转发 |

| (点击这里:承前页) |

§ 郁闷与“嫌隙”

但是,必须实事求是地说,就总体而言,王造时解放后不如解放前活跃,相对讲是沉默了。其实,这种情况并不是从解放后才开始的。前面已经谈到,还在抗日战争后期,他就开始感到苦闷和孤独,这种消极情绪,王造时本人感到了。

但是,必须实事求是地说,就总体而言,王造时解放后不如解放前活跃,相对讲是沉默了。其实,这种情况并不是从解放后才开始的。前面已经谈到,还在抗日战争后期,他就开始感到苦闷和孤独,这种消极情绪,王造时本人感到了。

解放初,他听人说,共产党对他有点误会,但又不知什么事,心里忐忑不安, 疑惑不解。

解放后,王造时还是积极想为国效力。他向上海市副市长潘汉年谈了自己的政见,提了关于先解放台湾,后解放西南的建议。长期研究王造时的复旦大学历史系教授何碧辉介绍说,王造时曾向潘汉年建议:“现在蒋介石与孙立人不和,孙立人有兵权,美国人也支持他,我与孙立人又是清华同学,所以请求组织允许他到台湾去,策反孙立人。”结果,潘汉年没有给他回话。王造时置个人安危于不顾,主动提议,却石沉大海,没有得到任何回复,这不能不使王造时郁闷,他只能以为共产党对他有什么误会,不信任他。他的积极性受到打击。

此外,中共建政以后,对这位著名的民主人士的安排也有些令人尴尬。彼时,当年的“七君子”除邹韬奋病故和李公朴被暗杀外,其余5位中有4位都担任了部级以上高官——沈钧儒任最高人民法院院长, 章乃器任粮食部部长, 沙千里任商业部部长, 史良任司法部部长。唯独学位最高、年纪最轻的王造时却被冷落在一边。直到1951年下半年,才就职于复旦大学政治系教授。王造时不知这些是什么缘故造成,自然有些“郁闷”。他一度想专门搞学问,不问政事了。

这种情况,旁观者也看出来了。解放后,特别是1957年初,王造时在北京出席全国政协会议时,潘大逵曾对他说:“冠盖满京华,斯人独憔悴。”据王造时说,张孟闻也对他讲过类似的话。

1956年1月,中共中央召开关于知识分子问题会议,党为调动知识分子的积极性,采取了一系列措施,对王造时的关心和照顾也增加了。特别是1957年2月全国政协会议在北京召开,上海市政协推统战部部长刘述周和王造时前往出席。在北京,他不仅受到救国会和其他民主党派领导人的热情款待,而且解释了多年来的误会,心情很愉快。

在北京,国务院总理周恩来会见了王造时。王造时向周恩来说明致斯大林公开信的起草经过,并作了自我批评。周恩来说,历史问题大家说清楚了就好了。周恩来还谈了关于救国会的事,救国会是1949年12月18日结束的,发表了《中国人民救国会结束宣言》。对于这件事,王造时当时认为,如果其他民主党派不解散,救国会也不必解散,后来多数同志主张解散,王造时也就赞成了。周恩来说,抗美援朝开始时,各民主党派联合发表宣言,拥护“抗美援朝,保家卫国”的号召,决心为这一神圣任务而奋斗的时候,联合声明上缺少救国会,毛泽东主席感到很可惜。周恩来赞扬王造时当时反对解散救国会是对的。周恩来还征求王造时是否有意恢复救国会的意见。王造时回答说,这要问沈钧儒和其他朋友。事后王造时曾经征求过一些同志的意见,如顾执中就极力主张恢复,并说如果别人不干,他支持王造时一个人出来领导干,希望王造时拿出当年的气概。可是由于种种原因,支持恢复救国会的不多,不久又开始反右斗争,因此恢复救国会的事就不了了之。王造时对周恩来的真诚会见,与长时间的谈话和鼓励,十分敬佩和感谢。他感到共产党了解他,信任他了,顿时疑虑冰释,心情非常高兴。

王造时在北京还直接听了毛泽东在最高国务会议上的讲话(即《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话)。毛泽东《在中国共产党宣传工作会议的讲话》内容,也由陆诒向他作了传达。

总而言之,王造时在北京参加全国政协会议以后,由于多方关心,由于共产党的信任,积极性被调动起来了。就在这样的情况下,他积极响应党的号召,帮助党整风。

§ “帮助党整风”的下场

他在全国政协大会上作了《扩大民主生活》的发言,并且立即得到马寅初等的赞扬。

当时,王造时认为在中国共产党和毛泽东主席领导下,推翻了压在中国人民头上的三座大山,把黑暗的、落后的、分裂的、被帝国主义欺侮的旧中国,在很短的时间内,建设成光明的,促进统一的, 强大的新中国,并在社会主义改造和社会主义建设中,获得极其伟大的胜利,这些都是铁一般的事实,凡是有良心的中国人谁都不能否认。正因为如此,为了把国家的事情办得更好,防止官僚主义的滋长,防止下情不能上达,以至于演成严重问题,就要按照 “知无不言,言无不尽”,“言者无罪,闻者足戒”,“有则改之,无则加勉”这些名言向党提意见, 这才是民主人士应尽的职责。如果民主人士不说,一般人更没有机会说了。所以他在全国政协会上发言里说:“拿一个或许是不伦不类的比喻来说,做唐太宗固然不易,做唐太宗的非有高度的政治修养,难得虚怀若谷;做魏征的非对人民事业有高度的忠诚,更易忧谗畏讥。我想,现在党内各级干部中像唐太宗的可能很多,党外象魏征的倒还嫌其少。”[2]

3月4日,王造时回到上海之后,在上海宣传工作会议上,在上海市政协会议上,在《新闻日报》召集的座谈会上,在《光明日报》召开的座谈会上,又多次发表了自己的看法。归纳起来,主要认为:生产资料私有制社会主义改造基本完成,阶级斗争基本结束之后,应该扩大民主生活,加强法制。

关于加强民主法治宣传教育问题。他说,“解放以来,大家的政治水平尽管都有了提高,但由于几千年的封建专制的统治,我们一般人对法治,还缺乏了解,并且在生活习惯和处事作风上,始终没有完全摆脱掉一向重人治而轻法治的残余封建传统。我们一些机关干部轻视法律的规定,甚至有一些司法工作者也有时犯了有法不依的过失——这都是人治主义的表现。过去对于法治的宣传实在做得不够,今后应该特别加以注意,作为人民基本教育的一部分,务必使每一个人都认识到宪法是神圣不可侵犯的国家根本大法,大家必须按照法律行事。全国人民在法律前面是平等的。”“党团不可以党代政,也不可以党代法。这不仅对于人民是一种保障,对于党的威信也是一种保障。”

关于切实实现人民的民主权利问题。他指出:“依据宪法,我们有广泛的民主权利,但是我们还没有通过普遍的立法来把它完全实现。例如宪法里面有二十几次提到‘依照法律’、根据法律’、‘服从法律’‘法律的保障’等等字样,但这些有关法律大部分都没有制定出来。……什么是合法的,什么是违法的,什么是犯罪,在什么范围内自由,在什么范围之外没有自由,如何审判,如何处罚,在许多地方还缺乏明确的规定。人民在享受自由之中,仍有不够安全之感。”

关于建立监督制度问题。他说:“党的领导是我们社会主义社会的基本原则。为了进一步保证党的领导更加健全无失,毛主席看出了民主党派的作用而提出了长期共存,互相监督的政策。……我觉得这个政策尽可以扩大到人民团体,因为人民团体所代表的群众比民主党派更多。

“……中国古代的御史制度享有独立和公开的弹劾权,在历史上曾经起过作用,也许我们可以考虑把政治协商委员会已有的视察工作扩大为类似御史的弹劾权。这不但可以具体而鲜明地充实互相监督的作用,而且还可以培养和发扬中国历来士人气节的优良传统。”[3]

关于推行基层民主管理问题。他说:“民主的真义不仅仅是为广大人民谋幸福,而是要人民真正起来当家作主。民主集中制是我们社会主义的民主特点。从革命的发展的过程来看集中或许是先行于民主;但从制度的本质上说,民主究竟是第一性。只有在民主基础上谈集中,这集中才是健全活泼的。缺乏民主基础的集中是滋长官僚主义的温床。”“应该使生产者在他生产单位内,充分参加管理。

“……如果在这些基层组织里打下了民主基础,广大劳动人民充分享受了民主权利,培养了民主生活的思想和习惯,那么民主就生了根,就会开花结果。 我们的社会主义社会便不是任何反动势力所可以渗入而破坏的。”[4]

王造时的发言,不可能是十全十美的,这样要求本身也欠妥当;有的可能有片面性,有的是在党的政策明确以前说的,如“鸣放的重点放到基层去”。但是从王造时发言的主流看,是好的、积极的,其中包括某些真知灼见和社会主义民主思想精华。他的“知无不言,言无不尽”的精神,更是难能可贵的。可是由于反右斗争,他受到不应有的指责和批判,这是值得深刻记取的教训。

王造时经过一番批斗,戴上了“极右分子”帽子之后,他的心情是很悲愤的。他想念周恩来总理,仍想为国效劳。王造时当时写的一首词说明了这一点——

谁念高楼病客, 辗转呻吟, 独抱一天岑寂。 最怕窗外风狂雨晓, 把杨柳摧折。 夜沉沉,万家灯火明灭, 更那堪今夕正是断肠时节。 嗟往事难忘, 中枕尽湿。 恨人间,欢少苦多 飞愁未去,新愁又织。 |

百般心情,自别后, 向谁诉说。 风流人阻, (此字不清楚,似为“阻”——引者) 张望有如千山万水隔。 但愿艰危历尽, 东风带来消息, 待从头, 重收拾,相携手, 报祖国。[5] |

1960年9月底,国庆节前夕,王造时被摘掉“右派”帽子,重新走上复旦大学讲台,为青年教师和研究生讲课,仍然认真教学。同时,他还积极从事翻译和著作,从1960年9月摘帽到1966年史无前例的所谓“文化大革命 ”开始为止,他翻译和著作在100万字以上,但出版的只是极少数,他为新中国文化教育事业的贡献,是应该肯定的。[6]

“文化大革命”开始之后,王造时是“摘帽右派”,自然被“横扫”,与千千万万无辜受迫害者一样,挨大字报点名,抄家,囚禁。

1966年8月31日晚上,王造时家被抄!19月1日上班时,他被列入劳改队。22日夜再次被抄家,并隔离审查,他的家成为临时隔离室。经过42个日日夜夜轮番批斗,于11月2日以群众专政名义关进看守所。

次日日提审时,王造时经过一天休息,头脑清醒多了,他提出三点声明:

第一点,在压力下被迫交代的材料,有许多是虚构的,应予推翻;

第二点,关于组织反革命社会民主党是莫须有的罪名;

第三点,承认世界观没有改造好,不过世界观属思想问题,思想问题应到群众中去和群众一起从严批判,关在监狱里没有好处,应马上释放。

可是,在那动乱的年代,,既拿不出罪证判他的罪,又不放他。一份王造时自述材料说,从1966年11月12日夜拘留到2月2日的一个月中 ,审问过好几次[7] 。“我的供词基本是上面三点,审讯员也就没有再提审,也没有要我再作交代了。从同年12月3日到现在的两年半以上的漫长时间里,除了两位领导干部和我谈了两次,两个训导员和我谈了五六次以外,关于本案审讯一直没有举行。”

有几个月,他与所谓同案犯潘世兹关在同一间牢房。据潘世兹说,王造时曾对他说,他已写信给周总理,申诉他的案情,如周总理收到他的信,他的案情就会搞清楚了。潘世兹又说,他曾劝王造时写报告给看守所“领导”,说明身份要求吃中灶,以增加营养,增强体质。王造时开始不肯写,后来写了,但看守所“领导”置之不理[8]。

王造时家属前往探监,不能直接见面,家属只有看到收条上签名时,才知道他还在人世。王造时病重,监狱也不通知家属,更不用说保外就医了。

1971年8月5日,王造时终于在严重迫害下,冤死狱中。

§ 王造时如此不幸,王造时的家庭也是很不幸的

原配夫人朱透芳1956年病故。王造时1961年再婚,夫人名叫郑毓秀,在上海线毯厂工作,是上海民族资本家李康年的外甥女,他们是经复旦大学教授潘世兹介绍认识的。据《王造时自述》说,他们都有类似的遭遇,彼此都有“同是天涯沦落人”之感。因此婚后互相照顾,感情甚笃。

从1966年9月22日夜王造时被叫醒隔离审查后,他俩只见过一次面,押解人员还不准他们讲话。

王造时与朱透芳有四个子女。大儿子王钧陶,1946年患轻微精神病。次子王钧枢,原北京大学西语系学生,1956年也患有精神病,休学回沪,1969年初,病情恶化,不久去世。王钧陶随后亦去世。

两个女儿,大女儿王海若,1949年3月在上海沪北区加入中国共产党,是地下党员。1950年4月,据说因为作风自由散漫等原因而被劝退党,1953年8月上海华东政法学院毕业,分配在北京最高人民法院工作,1955年8月被开除公职,1959年初去世。次女王海容,复旦大学物理系学生,1957年被错划为右派,毕业后分配在上海华东师范大学工作,1973年3月病逝。

1976年粉碎“四人帮”以后,笼罩在祖国上空的阴云消散,太阳光辉又普照大地。

王造时的冤案于1978年12月得到平反昭雪,错划右派的问题于1980年5月得到改正。1980 年8月19日,上海市政协、复旦大学联合召开了隆重的追悼大会,沉痛悼念著名的爱国民主人士、复旦大学教授王造时。

年8月19日,上海市政协、复旦大学联合召开了隆重的追悼大会,沉痛悼念著名的爱国民主人士、复旦大学教授王造时。

历史毕竟是公正的。悼词指出:王造时同志解放前热爱祖国,反对日本帝国主义侵略,反对国民党一党专政;解放后他拥护共产党的领导,拥护社会主义,热切希望祖国富强,在教育文化工作岗位上作出了许多贡献,在社会主义民主和社会主义法制建设方面,提出过不少有益的意见和建议。(【本站注】起止是“有益”?是真知灼见!“文革”后的改革开放正是朝这个方向走的,但是走走停停,所以依然问题如山……)

王造时同志的一生,不愧为爱国主义人士的一生,中国人民将永远怀念他。 ■

※(【本站注】本站修订此文,参考了中国周刊载善南的文章《双面王造时》等相关资料)

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2005-06 编辑转发 / 2018-11-28 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||