| 您现在的位置:教育·文史哲>本站评论>应学俊:三八节——想起一个女人和她的一篇文章 | | 您好!今天是: | |

|

| 输入关键词,精准搜索本站 | |

| ·读史札记· | |

| 三八节——想起一个女人和她的一篇文章 | |

| · 应学俊 · | |

| 作者:应学俊 来源:本站原创(2012.03.06/2014.修订) 本站编辑转发(本页浏览: 人次) | |

俗称“三八妇女节”之全称是“联合国妇女权益和国际和平日”。从1909年3月8日美国芝加哥妇女争取“男女平等”游行集会以来,至今已走过了100多年的历程。我国妇女自然和世界各国妇女一样,为国家独立、解放、“革命”、建设与发展,为世界和平和人类发展进步作出了巨大贡献和牺牲。

笔者并非女士,然每至此节,却都会情不自禁想起一个人和一篇文章——那就著名女作家丁玲和她写作于1942年3月8日清晨的《三八节有感》。谁曾想,一篇小小的随笔竟如挥之不去的梦魇伴随从年轻时就投身革命来到延安的丁玲一生,给她带来无穷厄运,令人扼腕唏嘘之余也着实耐人寻味发人深省。中国特色俗语“祸从口出”,此话看来确实不假;然丁玲为此付出几近一生的代价也就太过沉重了。

丁玲,一个怎样的人?她与她的那篇《三八节有感》有着怎样的传奇?

丁玲(1904—1986),青年时显露文学才华,小说《莎菲女士日记》等作品使她声名鹊起。她的第一任丈夫胡也频(中共党员作家)是著名的“左联五烈士之一”,鲁迅曾为此撰写《为了忘却的纪念》。丁玲思想进步,参加中共,曾被捕,拒不投降,拒绝与国民党合作。在设法出狱后即投奔延安,受到当时中共高层热情礼遇(当时延安知名知识分子还不是很多),受到毛泽东热情赞扬。丁玲到延安后并不求留在延安搞创作,而要求上前线体验真正的革命战争,毛泽东称其“文小姐,武将军”,可抵“三千毛瑟”。如此经历,丁玲的“革命”很难说不是最彻底、最坚决的了。

丁玲(1904—1986),青年时显露文学才华,小说《莎菲女士日记》等作品使她声名鹊起。她的第一任丈夫胡也频(中共党员作家)是著名的“左联五烈士之一”,鲁迅曾为此撰写《为了忘却的纪念》。丁玲思想进步,参加中共,曾被捕,拒不投降,拒绝与国民党合作。在设法出狱后即投奔延安,受到当时中共高层热情礼遇(当时延安知名知识分子还不是很多),受到毛泽东热情赞扬。丁玲到延安后并不求留在延安搞创作,而要求上前线体验真正的革命战争,毛泽东称其“文小姐,武将军”,可抵“三千毛瑟”。如此经历,丁玲的“革命”很难说不是最彻底、最坚决的了。

其实,丁玲和毛泽东之间,除同乡之谊,还有更贴近的私人关系和友谊——丁玲的一位老师陈启明,是毛泽东湖南第一师范的同学;丁玲本人,曾在长沙暑期补习班期间与杨开慧同学。1936年,丁玲从南京脱离国民党控制,曲折抵达延安,与刚刚完成长征的红军、毛泽东聚首,极受重视,得到高规格接待,中共高层为她举行欢迎晚会,毛泽东、周恩来、张闻天、博古均亲自赴会。

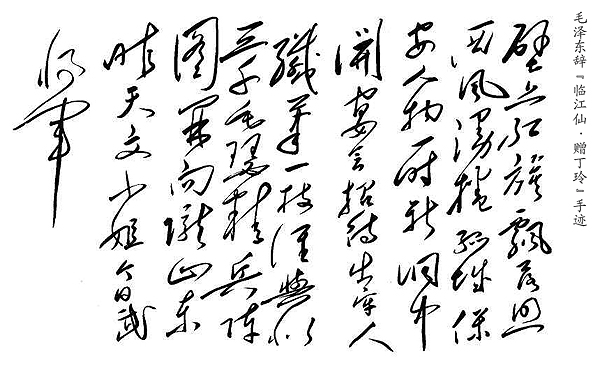

来到延安之后的一段时间里,丁玲多次在毛泽东的窑洞里与毛畅谈,山南海北,甚为融洽。丁玲当属热血青年,当毛问她工作打算时,丁玲坚决要求去前线,后来也确实写出了不错的战地采访报道,一时名闻遐迩。而毛泽东唯一一次用电报发送私人文字,内容即为丁玲赋诗一首:“壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城。保安人物一时新。洞中开宴会,招待出牢人。纤笔一支谁与似,三千毛瑟精兵。阵图开向陇山东。昨天文小姐,今日武将军。”(“纤笔”指女人纤纤细指握笔;“毛瑟”指军队士兵)。这是毛唯一一次以诗作亲赠一女作家,丁玲当荣宠莫甚。丁玲所受礼遇,除了名作家身份,除了她的到来对于日后知识分子大量涌来延安具有的象征意义和示范效应,与她和毛泽东之间的私人渊源,不能说毫无关系。

|

| 毛泽东手书赠丁玲《临江仙》手迹 |

但自从丁玲因故未能赴毛与江青不明不白的婚宴约请(未说明是婚宴)后,毛、丁的关系似出现嫌隙,毛以为丁不赞成他与江结婚而拒绝出席婚宴。而丁玲的一篇随笔散文《三八节有感》更加剧了她的厄运到来的速度。

1943年“延安整风”运动中,丁玲的《三八节有感》和王实味的《野百合花》都成了整风批判的靶子。但在一次高级干部学习会上,毛泽东作总结发言时说:“《三八节有感》虽然有批评,但还有建议。丁玲同王实味也不同,丁玲是同志,王实味是托派。”毛泽东的一句话保了丁玲。在延安文艺座谈会第三次会间合影时,毛泽东问道:“丁玲在哪里?照相坐近一点嘛,明年不要再写《三八节有感》了哟。”说完毛泽东见丁玲挨着朱德坐下时,他才满意地自己坐下。毛放了丁玲一马,这也不能说与毛、丁曾经的私交毫无关系。而王实味后来则被处死抛尸荒野(一说在部队转移时以刀砍处死后抛入井中)。

1949年中共建政后,丁玲也曾官至中国作协党组书记、《人民文学》主编、全国政协常委,国务院文化教育委员会委员、全国人大代表等。但好景不长,几年后,到了上世纪50年代中 期“反右”时,丁玲先后两次被打成“右派”及“丁、陈反党小集团”头目、叛徒,下放到北大荒劳动12年,“文革”中又被关进监狱5年。毛泽东没有再保她了,毛要人们看到,不论何人,稍有违毛文艺思想者皆不可独善其身。这20年间丁玲所受的屈辱、痛苦真可谓一言难尽,也可想而知;而在几乎每一次批斗会上,她的那篇《三八节有感》都成为她早就“反党”的铁证。可丁玲一直认为毛泽东总有糊涂的时候,毛搞错了,总有一天毛会清醒过来,给她一个公平的;她始终认为毛泽东不会是主观上眼睁睁要把她整垮整死,何况,她绞尽脑汁写出来讴歌中共革命和土改的《太阳照在桑干河上》可是获得了“斯大林文学奖”的呀!她怎么能是“反党”的“右派”呢?所以,当毛去世的噩耗传来,丁玲大哭,她绝望了——为毛?还是为自己的“还清白”无望?……

期“反右”时,丁玲先后两次被打成“右派”及“丁、陈反党小集团”头目、叛徒,下放到北大荒劳动12年,“文革”中又被关进监狱5年。毛泽东没有再保她了,毛要人们看到,不论何人,稍有违毛文艺思想者皆不可独善其身。这20年间丁玲所受的屈辱、痛苦真可谓一言难尽,也可想而知;而在几乎每一次批斗会上,她的那篇《三八节有感》都成为她早就“反党”的铁证。可丁玲一直认为毛泽东总有糊涂的时候,毛搞错了,总有一天毛会清醒过来,给她一个公平的;她始终认为毛泽东不会是主观上眼睁睁要把她整垮整死,何况,她绞尽脑汁写出来讴歌中共革命和土改的《太阳照在桑干河上》可是获得了“斯大林文学奖”的呀!她怎么能是“反党”的“右派”呢?所以,当毛去世的噩耗传来,丁玲大哭,她绝望了——为毛?还是为自己的“还清白”无望?……

毛在世时没有给丁玲一个“公平”,也许在如火如荼的文革中毛早已忘了这茬。倒是“文革”终结以后,丁玲的冤案逐步得到平反。哦,丁玲,坐过国民党的牢,再坐共产党的牢,且时间更久,遭罪更多至无以言表——按理,如果丁玲对她的遭遇无论怎样心怀怨恨和强烈不满,那都是符合逻辑、情理的顺理成章,也是无可厚非的。然而——

粉碎四人帮3年后的1979年7月,人民文学出版社即将再版丁玲的《太阳照在桑乾河上》,丁玲写的《重印前言》在《人民日报》发表。她的文字在沉寂20多年后重新亮相于最高党报,意义非常。可她在前言中以极其饱满的热情,缅怀和称颂了毛泽东。文章发表后,好友张凤珠去友谊宾馆看她,对她这种心情和这样的所谓“颂毛”,表示难以理解。丁玲笑了笑说:“看来这20多年,你政治上进步不大。”此言似乎让她的好友一头雾水大惑不解……丁玲也为此而遭到一些人的不屑。

重新“咸鱼翻身”的丁玲,终于在政治上“成熟”了——在她70多岁的时候。然而,这是一种怎样的“政治”、怎样的“成熟”呢?丁玲终于真的被“改造”成一个很懂“政治”亦即“顺从、逢迎”的“革命作家”了,她终于彻底明白了她所在的这个党、这个领袖是只能称颂而决不能有丝毫批评或抱怨的——知识分子的独立思考和自由精神?统统见鬼去吧,20多年炼狱般的磨难还嫌不够?!这大约就是丁玲“政治上的进步与成熟”!

在文革刚结束,为能重新回到北京而奋斗的那些日子里,丁玲在日记中写道:“忆几十年大好年华,悄然消失,前途茫茫,而又白发苍苍,心高命薄,不觉怆然。唯有鼓起余勇,竭力挣扎。难图伸腰昂首于生前,望得清白于死后,庶几使后辈儿孙少受折磨,有发挥能力的机会,为国为民效劳而已。”——心比天高的中国现代女性文学“四杰”之一的丁玲,此刻只存下 一个念想了——“使后辈儿孙少受折磨”——这或许就是她劫后余生在“政治”上的“成熟”吧,她真的“懂了”……这无法不使人想到中国另一位国人皆知的女性——王光美,她在亲夫被害、自己被揪斗且身陷秦城监狱12年的劫后余生中,曾把自家孩子和毛家的孩子叫到一块吃饭,而且搂着毛家孩子说:“我们都是毛主席的好学生啊!”这与丁玲的“政治成熟”当有异曲同工之妙,但这实在无法不让人想起那个“斯德哥尔摩效应”——君不见毛的旗帜还被高举着啊……

一个念想了——“使后辈儿孙少受折磨”——这或许就是她劫后余生在“政治”上的“成熟”吧,她真的“懂了”……这无法不使人想到中国另一位国人皆知的女性——王光美,她在亲夫被害、自己被揪斗且身陷秦城监狱12年的劫后余生中,曾把自家孩子和毛家的孩子叫到一块吃饭,而且搂着毛家孩子说:“我们都是毛主席的好学生啊!”这与丁玲的“政治成熟”当有异曲同工之妙,但这实在无法不让人想起那个“斯德哥尔摩效应”——君不见毛的旗帜还被高举着啊……

1984年7月25日晚10时,陈明先生(丁玲最后一任丈夫)得到消息,中共中央书记处已经批准了《关于为丁玲同志恢复名誉的通知》。翌日,在医院中的丁玲获知此讯,脱口而出:“这下我可以死了!40年沉冤,这次大白了!”——看来,在她心中,一生的厄运,并非从1955年算起,应当是从她发表《三八节有感》之时算起的……

我国历史教科书和政治教科书没有多少区别,对于历史细节常常选择性忽略或选择性浓墨重彩,所以常常引导后人进入历史雾霾而不知所踪,心存许多“?”。有学者说:重读历史是每个时代的义务。每个时代,只有在重读历史时,才能读懂自己,并且在重读历史时,站到新的台阶上。即使仅仅联系到女作家丁玲的一生来看,这话也是不错的。

而丁玲的《三八节有感》,那究竟是一篇怎样的东东呢?为何成为中共长期以来不能容忍的东东?有兴趣有耐心的朋友可以看下面的【附录】便知。 ■

(2012.03.06 / 2014.修订)

(点击:下一页《丁玲:三八节有感》-原文)

【延伸阅读】

2、《野百合花》和王实味之死(图文)

3、【凤凰·我的中国心】“文小姐 武将军”——丁玲(视频)

4、【口述历史】徐光耀:我与“丁陈反党集团”(视频)

5、【凤凰·我的中国心】延安日记——萧 军(视频)

6、 高华教授:从丁玲的命运看革命文艺生态中的文化、权力与政治

7、 高华教授:我为什么研究延安整风——《红太阳是怎样升起的》后记

| (本站 2012-03-16 编辑转发 / 2020-05-14 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||