| 您的位置:教育·文史哲>陋室文化>应天常教授专栏>走出他的身影,是时候了——纪念张颂先生逝世六周年 (P.1.) | | 您好!今天是: | |

|

|

应天常教授专栏相关文章:

本站评论(更新):

重读历史(更新):

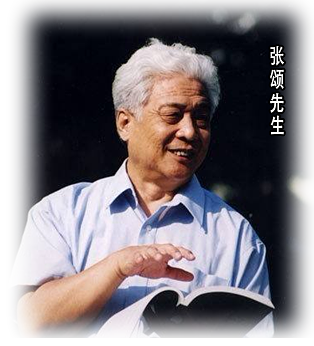

走出他的身影,是时候了—— 纪念张颂先生逝世六周年 |

| · 应天常 · |

| (本站声明:应天常教授授权在他此个人专栏首发。任何媒体 若欲转载,须征得应天常教授或本站允许,否则视为侵权。) |

| 撰稿:应天常 信息源:作者赐稿 本站编辑首发:2019-01-21 (浏览数: 人次) |

【内容提要】本文作者回忆与张颂先生二十余年亦师亦友的情谊,赞扬其学术人品和敬业精神,肯定其理论贡献,遵循先生“没有批评的学科是即将衰亡的学科”的教诲,作者从语言学、语用学和传播学的角度评述张颂先生播音主持理论的局限性,强调重新建构播音主持学科理论体系的必要性和紧迫性。 【关 键 词】 张颂先生 播音主持 学科理论体系 |

张颂先生是2012年11月10日去世的,转眼六个年头过去了。

张颂先生是2012年11月10日去世的,转眼六个年头过去了。

那时,我刚刚完聘深圳大学的教职回到广州,继续我的退休生活。记得那天晚饭后打开电脑,凤凰网赫然出现这样的消息:

“据中国播音主持网官方微博消息,中国播音界泰斗级人物张颂,因食道癌晚期医治无效,今天在北京去世,享年76岁。

“张颂是中国播音学学科体系的创立者,中国传媒大学(原北京广播学院)播音主持艺术学院前任院长,是我国最早的播音主持专业博士生导师,现中国传媒大学播音主持艺术学院的中青年老师基本为其弟子。”

我有些惊愕。先生那样的体魄,怎么说也还有一段不太短暂的生命时光。是一生辛劳透支了体力、还是天意无常?当时媒介将此事归入娱乐新闻,明星纷纷登场,我本想写一篇纪念的文字,就没凑那个热闹了。

先生远行,时值深秋,我立在白云山麓居屋的窗前,想起“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”的诗句,觉得可以是张颂先生的人生写照。

一、往事悠悠,并未如烟

美国作家赫克斯科有言:“每个人的记忆都是自己的私人文学。”

说得很好。我与张颂先生有20余年亦师亦友的交往,许多往事、许多聚会交谈的难忘瞬间,都存入我的记忆档案了。

我们初次相识是1991年开全国汉语口语研究会学术年会,地点是在天津市幼儿师范学校。因为是暑假,为了节约经费,来自全国各地的学者、教授都住在简陋的学生宿舍。记得那是一天早晨,我看见一位满头白发的老者站在公用水池边洗漱,有人指点说那就是张颂教授。我走过去请教。他回过头,率真、诚朴的微笑映入我的脑海。我自报家门,他笑说久仰久仰,顺手把湿毛巾搭在肩上,同我握手,说他已经“拜读”了我为CCTV写的主持人系列评论,边走边聊,他说从个案入手研究主持人理论是对路子的,应该坚持。

那几天夜晚,我们有过几次长谈,谈经历坎坷,谈学术研究路径,饶有兴味地讨论刚传入我国的信息论、系统论和威尔伯•施拉姆的传播学原理;但是,我们对年会研讨“口语”概念的界定,存在分歧。我不赞成先生所谓“张口所言皆口语”的说法,反问先生:读文件、读报纸也是“张口所言”,能算口语吗?

那几天夜晚,我们有过几次长谈,谈经历坎坷,谈学术研究路径,饶有兴味地讨论刚传入我国的信息论、系统论和威尔伯•施拉姆的传播学原理;但是,我们对年会研讨“口语”概念的界定,存在分歧。我不赞成先生所谓“张口所言皆口语”的说法,反问先生:读文件、读报纸也是“张口所言”,能算口语吗?

先生沉默了,没有再同我争论下去。后来,他在会上联名推荐我担任新一届学会的副理事长,我颇有些意外。宽厚仁者,是张颂先生给我最初的印象。

1993年,他主动为我的第一本研究央视主持人的著述撰写序言。华丽畅达的文字蕴藉着丰富的学术思想,先生在序言结尾处鼓励我“以此为基点,拓展研究领域,加强评论力度,‘辞令褒贬,导扬讽喻’”①。

后来,他听别人说我将要应聘南下从教,急急的来信劝阻,说“广州那个地方放不下一张安静的书桌”。后来我还是“南下”了。为了创办新闻系,硬着头皮到“北广”(即北京广播学院、现更名中国传媒大学)取经。张颂先生见到我,笑着调侃我的普通话已经“串广味儿了”。他领着我参观他们的教学设施,到“小课”教室观摩学生“字正腔圆”地朗读魏巍的散文《谁是最可爱的人》;临行话别,先生将他们的全套教学计划复印了一份塞给我带走。

记得我曾专程去京,“攀”上他住的居民楼,请他担任我们的“兼职教授”,并“强行”在他简陋的居室举行“颁发证书仪式”,还拍照为凭……后来,听说先生来广州开会,我追过去在宾馆找到他请他“履职”,给广州大学新闻传播系的学生举办讲座。他仰面哈哈一笑,掐灭了烟蒂:“你这是有计划有步骤的让我上套儿啊,好的,我去,不过,我讲我的那一套。”

我们使用的是“北广”教材,当然要听先生“那一套”;不过听他那个语气,他已经注意到我最近发表的有些文章是“冲”他来的了,一直没有回应,我颇有些惴惴,他今天这一说,就觉得先生心胸豁达,不以为意,何况他鼓励我“加强评论力度,辞令褒贬,导扬讽喻”,有言在先。

那些年,我到北京都尽量抽空到他府上陪他“喝几杯小酒”畅叙别情。他言语间对播音主持理论研究的现状不满意,说学问做得不深,有的不是泡沫,是粉末!我笑着说我的也是。他摇摇头没说话,眼睛看着窗外。那些年我们各有各的工作,有时几年没见面。有一次到东方宾馆开会,听说先生也到会了,我一进门,他几乎是扑到我的面前,同我握手拥抱。我们的眼眶都湿润了。

我们最后的几次见面,是在深圳。见他面色日渐憔悴,老态尽显,腰间盘突出闹得他弓腰曲背、步履蹒跚;想起那些年,我多次听先生登台朗诵毛主席诗词,如今那激情澎湃、神采飞扬的昂扬挺拔已成过往,不禁怅然。

我们系主任王婷邀请他来深大讲座。共进晚餐时,我说身体不好就别到处跑了,他笑着说这一趟是顺路,明天去香港给一位93岁的老和尚做寿。我有些狐疑,开玩笑问啥时“立地成佛”了,先生满面的皱纹舒展开来,摇摇头说老伴儿10多年前就信了——我想起,到他家怎么觉得香烟缭绕如进佛堂呢。

二、他的生命锲刻着一个时代的年轮

张颂先生去世后,我注意到互联网上一些感人的微博。比如:

“想到老爷子身体那么不好还坚持给我们这届学生开了讲座,那殷殷叮嘱里的拳拳深情,怎能不让人感动?张老师家的那盆虎皮兰分根后,分给了很多老师和学生,我有幸也照料过其中的一盆。先生已去,但相信他的精神会像这虎皮兰一样,博厚悠远、生生不息!”(王媛喆的回忆)

“上学那会儿,在食堂遇见先生给出早课的孩子们买早点,还记得他乐呵呵地抱着一堆肉饼豆浆的样子……”

张颂先生孜孜不倦、爱生如子的深情、令我感动。在那所名闻遐迩的学府,我很难想象先生工作的繁忙和辛劳——半个世纪的岁月里,他率领教师团队创建中国播音学学科理论体系,建立了播音主持教育训练的模式,沿用至今。

张颂先生著述颇丰,他的《朗读学》堪称“扛鼎之作”,是我国第一部阐述语音修辞原理的著作,初步建立了一套概念系统,总结了朗读创作的规律和文体诵读的技巧,其理论体系具有无可置疑的原创性,至今无出其右者。

在此基础上,先生于1985年出版了《播音基础》;1986年,先生受“美国之音(VOA)”邀请,担任为期半年的高级顾问,指导美国播音员播音,声名远播海外。1994年,标志着学科阶段性成果的《中国播音学》问世。我注意到,他关于播音方面的著述,其中的修辞理论资源都是从《朗读学》来的。

在此基础上,先生于1985年出版了《播音基础》;1986年,先生受“美国之音(VOA)”邀请,担任为期半年的高级顾问,指导美国播音员播音,声名远播海外。1994年,标志着学科阶段性成果的《中国播音学》问世。我注意到,他关于播音方面的著述,其中的修辞理论资源都是从《朗读学》来的。

据我所知,先生是在人生处于低谷的状态下开始理论研究的。作为中央人民广播电台一线播音员,由于父亲的“历史问题”,他被“下放”到“北广”,后来连遭批斗,再次“下放”到农村,但是,命运多舛没有挫伤他理论探索的热情,他在老乡的茅屋里,坐小板凳就着炕沿儿完成了他的处女作。

当然,毋庸讳言,尽管先生的理论建树有口皆碑,为我国的播音主持理论铺就了第一块基石,但是我们之间的学术观点在有些方面是存在差异的,有些甚至是根本对立的。有人称之“广院派”与“岭南派”之争。这个由来已久的说法,实难苟同,因为它模糊了分歧的焦点,将学术探讨引向门户之争、意气之争。

最近,深圳有人带了一本论述主持艺术批评的书给我看,作者是一位青年教授,理论研究富有热情,但恕我直言,那是一部引弓未满之作,缺乏富有深度的学理命题的梳理,停留于大而化之的门派言说——不过,这也情有可原,严格地说,我们广播电视理论真正意义的“批评”似乎并不多见。我以为,学术批评有三个前提:一是敢于言说,有针对性批评的勇气;二是成熟稳定的评判尺度和基本的理论储备;三是宽松健康的批评和反批评的学术氛围。我觉得这些条件还不具备,需要努力创造,所以看到的基本是不连贯的碎片化评论现象。

就张颂先生而言,尽管他曲折的生命历程和厚重的精神现象令我感喟;但是他率真的理论固执、永不遁颓的学理守护令我有些困惑。至于他对我“网开一面”的宽宥似乎包含对后学的提携,也或许是对我理论勇气的某种检验。

而这一切,没有妨碍我对先生的尊重和敬仰。

张颂先生的生命轨迹锲刻着一个时代的年轮,他的遽然“退场”象征着中国播音理论界精神符号的消失。但是,播音主持鲜活生动的实践还在继续,学科理论必须前进。我们对这位赍志以没的逝者的最好纪念,应该是继承他的敬业精神、探究精神,应该是对他的审视和对他构筑的理论藩篱的勇敢超越。

(未完,接下页)

【相关链接】

( 2019-12-22 更新)

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||