| 您的位置:首 页>语文教育>语文课改:教学目标的新认识——知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观 | | 您好!今天是: | |

|

|

|

|

《小学语文教学新论》与《课堂教学实例分析》是安徽省教育厅和芜湖市教科所组织编写的一套教师培训用书(2001年出版),是服务基础教育课程改革的课题研究成果,综合了参与编写者以及相关研究人员、一线教师的研究成果。观点新锐、客观、科学性强,有很好的指导意义。 这里发布的是其中本站斑竹执笔撰写的部分,与同仁交流。 |

教 育

点击:到“语文教育”栏目…

| 近 期 评 论 |

点击:更多评论

| 《小学语文教学新论》第二章: 小学语文教学的新理念(节选) |

| 第二节 教学目标的新认识 |

| 安徽·应学俊 |

| 撰稿:应学俊 来源:本站原创 本站编辑发布 |

【说明】本文选自安徽教育出版社早些年出版发行的《小学语文教学新论》,本篇为笔者撰写。笔者认为,此书完成于十多年前,义务教育《语文课程标准》2011 年又做了修订,故文中某些举例及某些表述也许有些“落后”了,但基本理论观点及大部分内容并未“过时”。故依然发布于此,与读者交流。 |

如前所述,语文学科的性质是“工具性与人文性的统一”,所以我们在设计教学目标时,必须强化其内容的“全息性”亦即系统性意识。这就是说不可顾此失彼,抓了“工具性”便忘了“人文性”,或抓了“人文性”又忘了“工具性”。而在这两个方面,在具体教学过程中,又可细化为很多小的因素和目标,教师如果没有很好地理解和牢固地确立制订教学目标、实施教学过程的系统意识,就很可能出现偏差,教师在教学实施中的主动性就不能很好地得到发挥。

因此,我们有必要深入理解《语文课程标准》设计思路中所说的“三个维度”,始终考虑这三个维度,有助于我们实现制定教学目标和实施教学过程的系统性,于是才有可能实现教学实施的主动性。

什么是“维度”?“维度”在物理学和哲学领域亦称“维数”,是指独立的时空坐标的数目。在社会人文领域,“维度”一般是指判断、说明、评价的视角,或确定一个事物的多方位、多角度、多层次的条件和概念。“维度”用在上述对“教学目标”的阐述,当取后者含义。

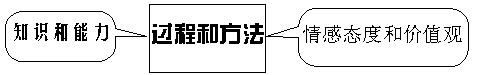

“课程目标根据知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观这三个维度设计。三个方面互相渗透,融为一体,注重语文素养的整体提高。每个学段相互联系,螺旋上升,最终全面达成总目标。”(引自《语文课程标准》)

从这一表述我们可以看到,“知识和能力(语文工具性特点为主)”与“情感态度与价值观(语文人文性特点为主)”的培养,都要通过“过程和方法”来实现。如图:

很重要的是,这既是教学目标的 3 个维度,但又是互相渗透、融为一体的。

比如有位教师在教《蛇与庄稼》这一课,制订的某课时教学目标之一是:

“了解蛇与庄稼之间的复杂联系,培养学生的逻辑思维能力。”

——这样制订目标不仅不甚具体、明确,而且缺乏人文因素;由于目标不甚明了(也不符合教学目标的表述原则[注]),教学目标应有的导向功能也就微乎其微了。

经研究修改后的这一条目标是这样制订和表述的:

“学生能基本说明蛇与庄稼是怎样联系的,解释其因果关系,或以示意图表明,并对大自然的奇妙和探索事物间的联系感到兴趣盎然,能发表学习这一课的有关感受。”

不论这一目标设计是否完全恰当,起码它实现了教学目标的全息性(亦即系统性)——

(1) 符合目标的表述要求,有利于落实学生学习过程中的主体地位;同时具有导向、激励和评价功能。

(2) 语文学科工具性和人文性的统一得到了体现。工具性表现在学生综合阅读、分析和理解课文,并需要解释说明或绘图,知识的掌握和语言表达能力以及具体的逻辑思维能力的培养和训练蕴含其中(正如《语文课程标准》在“教学建议”中所指出的“语文教学要注重语言的感悟、积累和运用,注重基本技能的训练,给学生打下扎实的语文基础,同时要注意开发学生的创造潜能,促进学生持续发展。”);人文因素中有关情感培养及通过情感途径培养对立统一的辩证思维也得到了落实。

(3) 由于目标的制订符合上述两项要求,所以这样的教学目标可以引导教师设计出符合目标要求、有利于学生主动学习的较好的教学方法和过程,否则是不能真正达到上述目标的(教学实践经验告诉我们,完全按传统的满堂灌或问答式的学生被动接受的教学模式,想大多数学生达到上述目标是不可能的)。这样的教学目标,可以说基本符合设计教学目标的“三个维度”,同时,教师在教学实施中的主动性落到了实处。

纵观《语文课程标准》,我们会发现一系列有关情感、态度培养方面的教学目标:

★“培植热爱祖国语言文字的情感,养成语文学习的自信心和良好习惯,掌握最基本的语文学习方法。(引自“总目标”)

★“喜欢学习汉字,有主动识字的愿望。”(引自“第一学段”即小学一、二年级目标)“对学习汉字有浓厚的兴趣,养成主动识字的习惯。”(引自"第二学段"即小学三、四年级目标)

★“具有独立阅读的能力,注重情感体验 ……”“初步理解、鉴赏文学作品,受到高尚情操与趣味的熏陶,发展个性,丰富自己的精神世界。”(引自“总目标”)

★“喜爱图书,爱护图书。”“喜欢阅读,感受阅读的乐趣。”(引自“第一学段”即小学一、二年级目标)

★“阅读浅近的童话、寓言、故事,向往美好的情境,关心自然和生命,对感兴趣的人物和事件有自己的感受和想法,并乐于与人交流。”(引自“第一学段”即小学一、二年级目标)

★“对写话有兴趣,写自己想说的话,……在写话中乐于运用阅读和生活中学到的词语。”“对周围事物有好奇心,能就感兴趣的事物提出问题……”(引自“第一学段”即小学一、二年级目标)

★“受到优秀作品的感染和激励,向往和追求美好的理想。”(引自“第三学段”即小学五、六年级目标)

★“阅读叙事性作品,了解事件梗概,简单描述自己印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜欢、憎恶、崇敬、向往、同情等感受。……”(引自“第三学段”即小学五、六年级目标)

★“……逐步养成实事求是、崇尚真知的科学态度,……”(引自“总目标”)

★“与人交流能尊重、理解对方。”“乐于参与讨论,敢于发表自己的意见。”(引自“第三学段”即小学五、六年级目标)

如上引述的这些涉及感情、态度培养方面的目标,在每个学段都有不同程度的设定,并非仅仅涉及低年级,这里暂不一一列举。值得指出的是,《语文课程标准》在上述这些涉及培养情感、态度的教学目标中,非常强调对语文学科以及祖国语言文字本身的情感、态度的培养, 这和2001年以前的《小学语文教学大纲》有明显不同。与已经比较注意到情感、态度培养的2001年的《小学语文教学大纲(试用修订版)》相比,《语文课程标准》在这方面设定的教学目标以及表述方式则更具体明确、更全面,而且分解到各学段的教学目标之中,可谓渗透到分解的语文教学的各个小领域之中。

这和2001年以前的《小学语文教学大纲》有明显不同。与已经比较注意到情感、态度培养的2001年的《小学语文教学大纲(试用修订版)》相比,《语文课程标准》在这方面设定的教学目标以及表述方式则更具体明确、更全面,而且分解到各学段的教学目标之中,可谓渗透到分解的语文教学的各个小领域之中。

(未完,点击这里:接下页)

(点击这里:到《小学语文教学新论》相关目录)

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2003-4-19 发布 / 2022-04-13 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||