| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>遇罗克——“文革”中为真理而献身的英雄(转载) | | 您好!今天是: | |

|

|

||||

点击:到本站“文革研究”…

| 近 期 评 论 |

点击:更多评论

| ·时代的报告· |

| (佚名) |

| 作者:佚 名 来源:“生物谷”网站 本站编辑转载 (本页浏览: 人次) |

在人们永远难以忘记的10年动乱的年代里——1970年3月5日这天,一位二十七岁的青年被绑赴刑场。他昂首阔步,仰视苍天,默默地向祖国、向亿万同胞、向自己的亲人告别。一声枪响,他倒在祖国的大地上,他的脸贴在泥土上,象幼儿躺在母亲的怀抱里。他的血染红了地上的小草,深深地渗进了他赤诚热爱的祖国的土地。

在人们永远难以忘记的10年动乱的年代里——1970年3月5日这天,一位二十七岁的青年被绑赴刑场。他昂首阔步,仰视苍天,默默地向祖国、向亿万同胞、向自己的亲人告别。一声枪响,他倒在祖国的大地上,他的脸贴在泥土上,象幼儿躺在母亲的怀抱里。他的血染红了地上的小草,深深地渗进了他赤诚热爱的祖国的土地。

他是谁?他为什么会被枪杀?他犯了什么罪?

他就是当年轰动一时的讨伐反动“血统论”的战斗檄文——《出身论》的作者遇罗克。

§ 坎坷曲折的生活道路

遇罗克生于1942年,北京解放时他才六岁。新中国成立后,他是第一批戴上红领巾的少先队员。他从小喜欢读书,爱思考问题。小学四年级时,同学们给他起了个外号——“小学究”。

1954年,12岁的遇罗克,考入了北京市二十五中学。一踏入中学的大门,他就向组织递交了入团申请书。他信心十足地向更高的目标迈进。

1954年,12岁的遇罗克,考入了北京市二十五中学。一踏入中学的大门,他就向组织递交了入团申请书。他信心十足地向更高的目标迈进。

但是,金色的少年时代,很快就消逝了。

1957年曾在水电部任工程师的父亲,以莫须有的罪名,被打成“右派分子”;母亲是北京市工商联委员、全国妇代会代表,也因为替一个“右派”辩护,同时成了“右派分子。”从此以后,家庭问题就象一块沉重的大石头压在遇罗克的身上。

1960年,遇罗克高中毕业,他渴望上大学深造,便信心十足地参加了全国统一高考。考后核对答案,他知道自己考得不错,上大学是不成问题了。但是,发榜时,遇罗克收到的却是一张未被录取的通知书。这对遇罗克是很大的打击。他怀疑高考不被录取是因为学校的老师给他扣上“白专道路”的帽子造成的,于是就向教育部写了一封申诉信。几天后,北京市教育部门给了他一个答复,说他没有考上大学是因为“不合标准”。究竟不合什么“标准”呢?复信没有说明——但北京市教育部门给教育部写的一个报告中,把这个问题说清楚了:遇罗克没有考上大学“主要因其政治条件不够录取标准”。

但遇罗克不甘心,决心有机会再考一次。为了迎接第二次高考,他几乎用全部业余时间,全副精力复习功课。在一年多的时间里,他把大学一、二、三年级的有关课程全部学完。

1962年高考后,他认为各科考题都答对了,每门都有90分以上的把握。他想这回录取该没有问题了。那些天,他憧憬大学生活,越想越高兴。可是发榜时仍然不见他的名字!

无情的现实终于使遇罗克明白过来了——像他这样家庭出身的人,是得不到公平待遇的。政治上、学习上都不允许他上进,他的前程将是无比艰难。但是,要求学习、要求进步的遇罗克,总是勇往直前。在第一次高考没被录取之后,他就决心在实践中踏出一条自己的路。他报名到郊区人民公社去参加农业生产劳动。对于他来说,这是上社会大学。

1961年春节前夕,遇罗克接到了批准他到大兴县红星公社农场去落户的通知,当天他就办好了去农村的手续。那时正是三年困难时期,副食品供应很紧张,姥姥希望他等母亲下了班再走,晚走一天还可以多买一份春节及二月份的副食品(那时很多食品是要凭户口本等按人配购的)。但是他说:“去农村是我盼望已久的,我马上就走。”当天下午他就兴冲冲地赶到农场落户了。

在农场,他自觉地锻炼自己,他的体力并不强,干活跟不上别人。队长要给他换轻一点的活儿,他拒绝了,坚持和壮劳力一起干。

对农村生活的熟悉和热爱,激发了遇罗克的创作热情,他利用每天的劳动之余,创作了许多文艺作品。1962年《北京晚报》发表了他的短篇小说《蘑菇碉堡和菜花老人》; 1963年《大众电影》登了他的《评影片〈刘三姐〉》,1964年他写了《焦裕禄演戏》的梅花大鼓词,由北京曲艺团演出。

但是,除了这几篇作品得以发表外,大部分作品都以作者“出身有问题”被卡住了。

当时,《北京文艺》有一个编辑从来稿冲发现了这个青年的才华,想培养他当“业余作者”,后来因为遇罗克的“出身不好”,被迫取消原来的打算。遇罗克很想在文艺方面作出一些成绩,然而他的作品一篇接一篇被退回来的现实,使他失望了。他更没有想到,这些充满着生活气息的作品,后来竟成为他“反革命罪状”的一部分。

1964年,遇罗克回到城里,干了整整两年的临时工,才由劳动部门分配到北京人民机器厂当徒工。这时,“文革”10年动乱的烽火已经燃遍了全国。他还来不及体验工厂的生活,就被卷入这场动乱的漩涡之中。

§ 理性、思辨——叫板姚文元

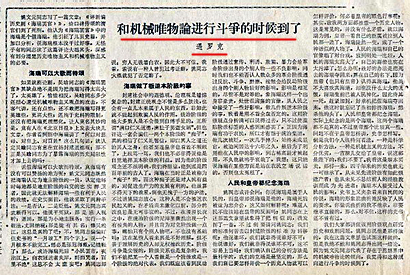

1965年11月10日,姚文元抛出了《评吴晗新编历史剧〈海瑞罢官〉》的文章,发拉开“了文革”十年动乱的大幕【本站注:遇罗克哪里知道姚文元是根据毛、江授意而为……】。遇罗克看看姚文元的文章,觉得很不 对劲,简直是乱扣帽子颠倒黑白,立即起而迎战。他写了《从〈海瑞罢官〉谈到历史遗产继承》,批驳姚文元对《海瑞罢官》的错误观点,把稿子寄到《红旗》杂志社。接着他又写了《和机械唯物论者进行斗争的时候到了》,寄给《文汇报》。

对劲,简直是乱扣帽子颠倒黑白,立即起而迎战。他写了《从〈海瑞罢官〉谈到历史遗产继承》,批驳姚文元对《海瑞罢官》的错误观点,把稿子寄到《红旗》杂志社。接着他又写了《和机械唯物论者进行斗争的时候到了》,寄给《文汇报》。

寄给《红旗》的稿件没几天就被退了回来。遇罗克在当天的日记上嘲笑姚文元一伙时写道:“报纸上的一些无聊文人大喊:‘吴晗的拥护者们态度鲜明地站出来吧!’今天有一篇态度鲜明的文章又不敢发表。”

1966 年2月13日寄给《文汇报》的那篇文章发表了,从版面编排,遇罗克立刻看出编者的用心。他在当天的日记上写着:“整个版面安排对我纯属不利……我的文章俨然是工人和农民的反面教材了。”但是,他毫不畏惧,他为自己“敢道他人之不敢道,敢言他人之不敢言”的精神而自豪,充满着必胜的信心。他在日记中写道:“真理是在我这一边的。”

5月8日,林彪,江青一伙公开向北京市委开刀了。满城的报纸都用工农兵的名义连篇累牍地声讨所谓的“三家村”了(指北京市的三位领导)。遇罗克一眼便看出了这里的诡计,他在6月13日的日记中写道:“文化革命闹得不可开交,都是工农兵发言?都是一个调门?我想这次假使不是反对邓拓,反对的是姚文元,只要报纸—说姚文元是反革命,那么,这些工农兵的发言用不着修改,就可用在姚文元身上了。”遇罗克对盗用工农兵名义以达到自己目的的人进行了无情的鞭笞。

但是,斗争的序幕刚刚揭开,遇罗克已经意识到这场斗争的严重性,而且自己决心要投入这场逆风恶浪中去经受考验。他在日记中郑重地警告自己:“努力够了吗?吃苦够了吗?挫折够了吗?读书够了吗?修养够了吗?都不够。可以休息吗?能够自满吗?路途还漫长着呢!”

果然,形势越来越严重了。一些青少年在某些别有用心者的煽动和指使下,有的上街“扫四旧’,有的到处“抄家”、搞打砸抢,有的公然提出“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的“血统论”,到处围剿所谓“狗崽子”。一些无辜的公民被活活打死,恐怖的气氛笼罩着全中国。

正在上中学的遇罗克的弟弟妹妹,对这种侮辱人格、摧残大批青少年心灵的反动荒谬论调,困惑不解,就去问哥哥。遇罗克对他们说:十几年前,咱们国家曾演过一部印度电影《流浪者》,用事实控诉了“法官的儿子一定是法官,贼的儿子一定是贼”的荒谬观点。没想到几十年前被外国批判的东西,现在在我们这里又出现了。

§ 奋起批判“血统论”

那时,遇罗克感到血统论在青年中,在社会上的严重危害,萌发了写《出身论》的念头。

1966年12月,开始自上而下批判所谓“资产阶级反动路线”。与此同时,可笑的“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的血统论也受到了群众的抵制和批判。

但是,在极左路线下,出身决定一切的思潮,经过改头换面仍在继续泛滥【实际上,这种实际状况一直延续到粉碎四人帮后的很长一段时间——本站注】。在这种情况下,遇罗克不顾个人安危,以极大的勇气,写下了一 万多字的论文——《出身论》。

万多字的论文——《出身论》。

他在这篇文章中沉痛地指出:“左”倾路线影响的时期,出身不好的青年“往往享受不到同等的政治待遇”。特别是所谓“黑五类”出身的青年,即“狗崽子”,已经成了专政的对象。他们是先天的“罪人”。这—时期,有多少无辜青年死于非命,溺死于唯出身论的深渊之中。“面对这样一个严重的问题,任何一个关心国家命运的人,不能不正视,不能不研究”。

在《出身论》中,遇罗克有力地批驳了血统论。他认为:一个孩子“稍懂事就步入学校大门,老师的话比家长的话更有权威性,集体受教育比单独受教育共鸣性更强……领导的教导,报纸、书籍、文学、艺术的宣传,习俗熏染,工作陶冶等等,都会给一个人留下不可磨灭的影响。这统称为社会影响。这都是家庭影响无法抗衡的。”因此,他认为:“总的来说我们的社会影响是好的。这是因为:我们的社会制度是无比优越的,我们的党是最重视年轻一代成长的,我们绝大多数人民是热爱新社会的。”但是,也不可否认,“由于社会影响是无比强大的,但又不见得全是好的,所以不管是什么出身的青年放弃思想改造,都是错误的。”如果“你真相信马克思列宁主义是正确的……;你就不应该认为老子的影响比什么都强大。”对那些制造血统论和支持血统论的人,遇罗克断言,他们不是马列主义者。如果“依照他们的观点,老子反动,儿子就混蛋,一代一代混蛋下去,人类永远不能解放,共产主义永远不能成功。依照他们的观点,父亲怎样,儿子就怎样,不晓得人的思想是从实践中产生的,这不是唯物主义,而是唯心主义。”

当时遇罗克是个学徒工,每月只有18元生活费。他把生活费压缩到最低限度,挤出一部分钱买了蜡纸和白报纸,把《出身论》工工整整地刻写出来,并亲自油印了一百多份,在北京街头张贴,还给党中央和“中央文革”寄了去。

由于《出身论》宣传了真理和正义,文章贴出后,北京和来自全国各地的干部和群众争相传抄翻印。很快,北京和许多城市的街头围绕着《出身论》这篇文章展开了激烈的争论。为了更广泛地传播这篇文章的观点,北京市一些中学生办的小报《中学文革报》第一期全文刊登了《出身论》,先印了几万份,一抢而光,又加印几万,又是一抢而光。此后,这个小报一共出了六期,大约有一半以上的文章是遇罗克撰写的。《出身论》等文章发表后,几千封热情支持他的信件,从全国各地飞到北京,由《中学文革报》转到遇罗克手里。有的也许会问:这些写信的人是不是都出身不好?从当时有关部门留给“遇罗克反革命案”作罪证的几百封信件来看,写信的有知识分子,有工人,农民,机关干部和青年学生,相当一部分都是所谓“红五类”出身的。

真理的声音,得到正直的人们的响应,同时也引起了一伙法西斯魔王的恐慌。他们视《出身论》为异端邪说,不能容忍。

1967年4月17日,当时的“中央文革”表了态,说《出身论》是反动的。消息传来,遇罗克气愤极了。他立刻给毛泽东同志写了一封信,批驳他们的政治诬陷。但是,信寄出后如石沉大海。遇罗克接连又写了几封,还是杳无音信。显然,这些信都被扣压了。

遇罗克的不屈斗争终归不能扭转不利形势。在北京凡是赞成《出身论》观点的人,几乎都遭到批判,有的甚至因此被打成反革命。而遇罗克本人,本来就是被称为“狗崽子”的,现在又被定为“反动文章”的作者,日子自然是难过的。一批又一批受蒙蔽的人,以辩论为名,对他进行批判,实行残酷的“群众专政”。

恐怖和威胁没有使遇罗克失去斗志。他仍旧每天继续写文章。但是,遇罗克发现,每当他外出时,总是有人在跟踪。他预感到他将要遭受到最残酷的迫害。在给朋友的一封信里他说:“我只有一半的自由了,我的身后总有人跟踪,我的朋友开始受到讯问,我的信件都被进行检查了。”尽管我们并不是阴暗角落的跳蚤”,但是,“整个一部历史也并非一册因果报应的善书,罚不当罪的决不是没有的。”他在对另个朋友的信中还说:“围绕《出身论》的斗争,我是失败的一方,但也许是光荣的失败……我相信这个问题终究是会解决的。”

在他被捕的前几天,他在日记中写道:“如果我自欺了,或屈服于探求真理以外的东西,那将是我一生中最难过的事。我要坚持真理,为共产主义事业而献身。”遇罗克就是这样为了探求真理,在处境危难的关键时刻,作好了思想上和行动上的准备,来迎接一场更加艰苦的战斗。

§ 被捕——为坚持真理而牺牲

1968年1月1日,遇罗克被捕了。

1月6日,遇罗克被一辆囚车带进了牢房。于是一场短兵相接的“血肉战”开始了。

从逮捕到杀害,他们对遇罗克进行了八十多次的“预审”,想从他口中找到所谓“恶毒攻击”以及“组织反革命集团的事实,以作为杀害这个无辜青年的口实。但是他们没有捞到半点证据,最后竟以“思想反动透顶”、“反革命气焰十分嚣张”等莫须有罪名判处遇罗克死刑。

1月5日,对遇罗克进行第一次“预审”。当遇罗克走进预审庭时,他就声明:“我不知道为什么叫我到这里来”。又说:“几年来,我没有办过一件对不起党和人民的事。”“我的日记可以证明我对党的热爱和永远跟着共产党走的决心。”句句铿锵,字字在理。

在以后一连串的审讯中,遇罗克表现出一个战士的高昂气节和大无畏的革命精神。

在狱中,他给家中写过一个纸条,要求给他送东西。纸条上开了十几本马恩著作,还有鲁迅著作。谁知遇罗克的弟弟把书送去以后,被看守训斥一番。原来,狱中除了《毛泽东选集》以外,不准读任何书。

遇罗克总是鼓励大家抓紧时间学习。他凭着记忆,给同狱的人讲哲学史及哲学常识,讲辩证法、逻辑学,同时还讲孙中山。毛泽东、周恩来,朱德等革命先驱的斗争故事。也讲历史上的反面人物蒋介石、戴笠的反动罪行。他还讲文学方面的知识,教难友作诗词。对于那些受迫害而入狱的人,遇罗克鼓励大家振作起来,乐观地生活,他还悄悄组织大家唱戏。然而,狱中规定:犯人是不许聊天和唱歌的。遇罗克为此曾多次被重铐、背铐。

多数的同狱犯人都很钦佩遇罗克。一次,由于遇罗克在审讯庭上顶撞了审讯人员,被铐了四十多天的背铐,吃饭和大小便都很不方便,难友们就主动地帮助他。

经过多次审讯,也找不到遇罗克的一点“罪行”,他们还是下决心杀掉遇罗克。这是遇罗克这颗年轻而善良的心所没有想到的。在第四十四次审讯中,当审讯人员骂他“死反革命”时,他听到了话音里的杀机。开初,遇罗克有些愕然,难道凭这点材料就能判死刑吗?但遇罗克很快就镇定下来,冷冷地说:“我还年轻,还没有对党和人民有所贡献,死了不好。”

在之后的另一次审讯中,遇罗克提出了抗议:“不能把我没有的东西加在我头上,我是拥护社会主义的,要相信在解放后成长起来的新中国青年是有觉悟的。”但当时怎能容许遇罗克辩护呢?他们当即宣布:“你的问题不管你承认不承认,都给你定罪。”遇罗克斩钉截铁地回答:“我不承认!”过了几天,遇罗克正式向预审庭提出一个要求:“希望政府能将某些检举材料核实一下,并听一听我个人的申诉。”这个起码的要求也被拒绝了。

就这样,在没有任何确凿犯罪证据的情况下,遇罗克被判处了死刑。

早在遇罗克写批判文章和写《出身论》的时候,一些好心的亲戚和朋友就劝他不要这样做,用“识时务者为俊杰”、“讲策略”等道理开导他。遇罗克回答他们说:社会的前进,总是需要付出血的代价。历史上,正是无数敢于舍身取义的仁人志士用他们的头颅和热血开拓了社会前进的道路。我能为真理而献身是值得的。

死,遇罗克并不感到畏惧。他唯一感到遗憾的是,自己还年轻,还有很多事情要做:读书计划上,还有几部著作没有读完,写作计划中,一篇数万字的《工资论》,有待修改,与朋友探索的社会问题,还没有争辩出令人满意的结果;而且,危害社会的极左思潮还在泛滥,祸国殃民的窃国贼还在横行……路还长,事业正开端。未走完的路,只有靠弟弟、妹妹、知心朋友们以及千千万万的革命者继续走下去,未竟的事业也赖托他们去完成。于是,遇罗克写了几首诗,托付给难友,请他们有幸出狱时,交给家人。其中有一首是这样写的:

七绝 赠 友 人

攻读健泳手足情,遗业艰难赖众英。

清明未必牲壮鬼,乾坤特重我头轻。

临刑前,遇罗克把自己平时换洗的衣服洗得干干净净,叠得整整齐齐。其中有一件崭新的白背心,他没有穿过。原来,自从1957 年父母被打成右派以后,父亲被劳动教养,没有工资收入,母亲被撤了职,只有七十多块钱的工资。一家七口,就靠这七十多块钱生括。从那以后,遇罗克从来没有穿过好衣裳。他参加工作以后,把每个月的工资全部交给母亲。有时母亲给他5元零用钱,他却说:“我只要3元就够了。”而这3元钱常常被用作买书。他在狱中穿的旧背心实在太破烂了,就写纸条让家里人买一件新背心。哪里想的到,等母亲把新背心送来时,他已被判处死刑。他觉得,没有必要穿新背心了,新背心还是留给弟弟们吧……

遇罗克就这样穿了一身破旧的衣裳走上了刑场。

他的妹妹遇罗锦在回忆哥哥遇罗克的文章中写道:

1970年3月5日,北京工人体育场内坐满了10万人。各个单位都必须有人来参加,看台上、田径比赛场上都是人。

在一片高昂的口号声中,在万人高举的《毛主席语录》的红海洋里,19名犯人被推到主席台下的跑道上,每5个警察押着一个。所有男犯人全被剃光头,胸前挂着大牌子。

口号停止之后,主席台上的人开始宣判。他每念一个名字,就停顿一下,于是五个警察就把那个犯人向前推两步,拉住套在脖子上的绳索(防止犯人呼叫),强迫他抬头示众,然后把头压低下去。有几个犯人(包括哥哥)坚决不肯低头,就有另一个警察过来用拳头狠狠地捶他们的头。

宣判词全很短,三言两语,最后全是这样一句话:“该犯罪大恶极,民愤极大,依法判处死刑,立即执行。” 19个犯人全部宣判完了,主席台上那人说:

“以上各犯,均报请最高法院批准,验明正身,现在绑赴刑场,执行枪决。”

话音未落,95名警察一起用力,一下子19个人全跪在地上。在几个迅速的动作之后,他们全被五花大绑地拖了起来。这时观众席上、运动场上,激昂的口号声又响了起来……

犯人们被带了出去,有的已经吓昏了,被警察拖着,尘土带起几丈高。

哥哥拼命地挣扎,他不肯低头,也不肯把带着铁镣的脚向前迈出一步,几个警察吃力地推他,这时候人们清楚地看见:在他生命的最后关头,仍然不屈的奋斗着……

哦,哥哥死了!永远不会再回来了!

但他的名字,像过去的一些英雄一样,在祖国的大地上被亿万人传颂着。

是的,遇罗克就这样被杀害了,但,他的血没有白流!正是许许多多的张志新、史云峰,遇罗克式的革命先驱的血,擦亮了中国人民的眼睛,使他们看清了林彪、“四人帮”的狰狞面目。

1976年4月5日,天安门广场上的怒吼,不正是遇罗克的心声吗?

中国人民将永远纪念他!□

|

| 点击右图返回: 纪念遇罗克专辑 |

|

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2003-12 编辑转发 / 2022-04-07 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

站长 | ||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||