| 您现在的位置:首 页>行知研究>【史料】《光明日报》1946年7月25日报道:陶行知在上海去世 | | 您好!今天是: | |

|

|

||||||

|

|||

| 中国·武训 | |||

| (1838~1896) | |||

点击这里展开:简 介

武训先生(1838~1896),中国山东省堂邑县(今冠县柳林镇)武庄人。 武训原为乞丐,并无名。生于山东堂邑县武庄,自然随武姓,名“训”,则是清廷嘉奖他行乞兴学时所赐。 武训,是中国近代群众办学的先驱者,享誉中外的贫民教育家、慈善家,行乞三十八年,建起三处义学,培养和教育了无数穷家子弟——在中国历史上,以乞丐身份载入正史的,大概只有武训先生了。武训被誉为“千古奇丐”。武训的事迹对中国近代的文化界和教育界影响甚巨。 中国老一代著名影星赵丹曾主演过电影《武训传》。但1951年,毛泽东却发起了对武训和电影《武训传》的批判,批判的理论自然是所谓“阶级论”那一套所谓理论。赵丹也因此厄运连连…… (点击这里:收起/Close) |

|||

本站“重读历史”资讯:

| 【历史资料】 |

陶行知在上海去世 |

| ·1946年7月25日《光明日报》· |

| 作者:光明日报 来源:光明网 本站编辑转载 |

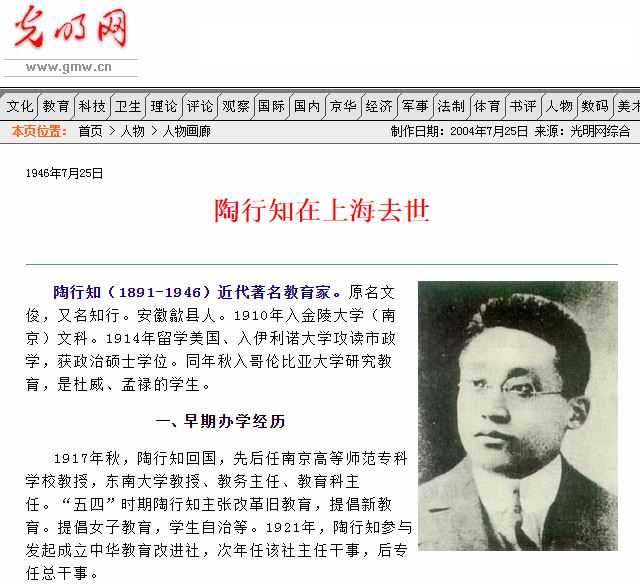

陶行知(1891-1946)近代著名教育家。原名文俊,又名知行。安徽歙县人。1910年入金陵大学(南京)文科。1914年留学美国,入伊利诺大学攻读市政学,获政治硕士学位。同年秋入哥伦比亚大学研究教育,是杜威、孟禄的学生。

陶行知(1891-1946)近代著名教育家。原名文俊,又名知行。安徽歙县人。1910年入金陵大学(南京)文科。1914年留学美国,入伊利诺大学攻读市政学,获政治硕士学位。同年秋入哥伦比亚大学研究教育,是杜威、孟禄的学生。

一、早期办学经历

1917年秋,陶行知回国,先后任南京高等师范专科学校教授,东南大学教授、教务主任、教育科主任。“五四”时期陶行知主张改革旧教育,提倡新教育。提倡女子教育,学生自治等。1921年,陶行知参与发起成立中华教育改进社,次年任该社主任干事,后专任总干事。

1923年主持创办安徽公学,兼任校长。同年8月,与朱其慧、晏阳初共同发起成立中华平民教育促进会总会,任执行董事。后赴上海、杭州、南京、安庆、南昌、武昌等地推行平民教育,多处开办平民识字读书处和平民学校。

二、教育思想形成时期

1927年3月,陶行知创办南京晓庄乡村师范,同年11月,创设燕子矾乡村幼稚园,为中国第一所专收农家子女的学前教育机构。

1929年,陶行知派吴庭荣赴淮安创办新安小学,并开始试行“五院制”和“学院制”,先后在晓庄增设民众学校、民众茶园、联村自卫团、晓庄剧社、联材救火会等设施。他认为中国的国情是以农立国,教育应为占中华民族最多数的贫苦农民服务,并提出以普及乡村教育运动来改造中国乡村社会。为此,他系统提出了生活教育理论的基本观点:“生活即教育,社会即学校”、“教学做合一”等教育思想。

由于陶行知在政治反对国民党专制统治,拥护孙中山的联俄、联共、扶助农工的“新三民主义”,支持学生反帝反封建的爱国斗争,受到国民党反动派的仇视。1930年4月,晓庄学校被国民党当局查封,陶行知遭通缉,被迫流亡日本。

1931年春,陶行知秘密回国,返回上海。在上海从事“科学下嫁运动”,创办自然学园和儿童科学通讯学校,主编《儿童科学丛书》。次年10月创办山海工学团,以“工以养生,学以明生,团以保生”为宗旨,继续试验生活教育理论。后陆续创办晨更、报童、棉纺等工学团。

1934年1月,陶行知又发起“小先生运动”,利用识字儿童开展扫盲、普及教育工作,发起成立普及教育协会,并编印《老少通于字课》和《小先生丛书》。

|

| 周恩来送给陶行知一件用延安毛线编织的毛衣 |

三、开展抗日救亡和民主运动

九一八事变后,陶行知积极投身抗日救亡运动。一二九运动后,与宋庆龄、何香凝、马相伯、沈钧儒、邹韬奋等发起组织上海文化界救国会,为执行委员。1936年初,陶行知发起组织国难教育社,吸收文化教育界爱国人士参加,并与沈钧儒、章乃器、邹韬奋等人发表《团结御侮》宣言。

|

| 发表演说时的陶行知 |

1936年7月,应邀赴伦敦参加世界新教育第七届年会,并受全国各界救国会委托,为国民外交使节,先后周游亚、非、欧、美各国,宣传抗日救国,向华侨和世界人民开展募捐活动。

1938年,陶行知回国,参加了国民参政会,又致力于战时教育活动。在香港创设中华业余补习学校。次年7月,在重庆创办育才学校并任校长。在完成普通教育的同时,致力于提高学生的专业技能,并把重点放在培养学生的创造精神上。为解决办学经费的严重困难,提出“跟武训学”的口号,四处募捐,使学校维持不辍。同期,该校在中共地下组织和进步人士的支持下,培养了很多革命干部和专业人才。

1941年,陶行知参与发起成立中国民主政团同盟。1945年,陶行知他加入中国民主同盟,任中央常委兼教育委员会主任委员。

1946年,陶在重庆创办社会大学,为失业青年提供补习民主运动,7月病逝于上海。

|

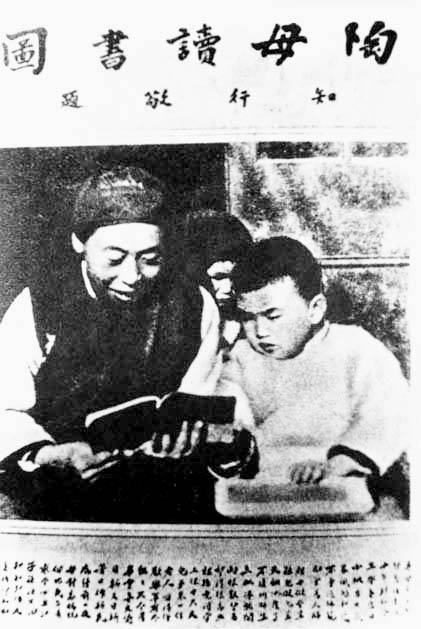

| 陶行知身体力行提倡平民教育,在北平倡设平民读书处、 平民学校百余所,并在自己家中设“笑山平民读书处”, 由次子小桃教祖母读书,不久陶母即能看懂家信。图为陶母读书图 |

四、盖棺定论 大哉陶子

1946年7月25日,陶行知在上海市爱棠路爱棠新村13号,突发脑溢血症去世。

噩耗传来,沈钧儒、田汉、陆诒、翦伯赞、司徒慧敏匆忙赶到。时任中共代表团团长、驻沪办事处负责人周恩来赶到时,陶行知的手尚有微温。

当日下午,周恩来以十分沉重的心情,向延安拍了一封电报:“如无其他原因,陶先生确实死于劳累过度,健康过损,刺激过深。这是中国人民不可补偿的损失。十年来,陶先生一直跟着毛泽东同志为代表的党的路线走,是一个无保留的党外布尔什维克。我这次去沪,曾意识到陶先生的安全,提出要上海工委劝他休养一时期。话未传到人已不在。假使陶先生临终能说话,我相信他必继韬奋之后请求入党……请中央将南京新华社关于陶先生逝世的报导广播全国。”

次日上午,上海万国殡仪馆挤满了前来悼祭陶行知的群众。宋庆龄送来巨幅挽联“行知先生千古万世师表”,特别引人注目。中共中央代表团的挽联是:“中国人民教育旗手,民主运动巨星”。

1946年8月11日,革命圣地延安在中央大礼堂举行陶行知先生追悼会,与会者两千余人。毛泽东、朱德、刘少奇、任弼时、林伯渠、徐特立等领导人都送了挽联、花圈。毛泽东主席的挽词是:“痛悼伟大的人民教育家陶行知先生”。

南京市郊晓庄师范附近的芳山下,在苍松翠柏之间,竖立着一座圆形的水泥浇筑的陶行知墓。墓前建有一座雄伟的牌坊,左右两面石柱上,刻着郭沫若的手迹:“千教万教教人求真,千学万学学做真人”。横梁石碑上刻写着陶先生挺劲醒目的几个大字:“爱满天下”。育改造》、《斋夫自由谈》、《行知诗歌集 》等。□

【本站注】实际上,对陶行知,盖棺并未“定论”——1951年,中共建政才两年,毛泽东便发起批判电影《武训传》的运动;由于拍摄电影《武训传》是陶行知先生的遗愿,陶也是极其推崇武训的,故陶行知同时受到批评和批判(详见本页下面的链接《“民主魂”陶行知在新中国的不幸遭际》),毛泽东和撰文批判陶行知的那些人,再也不提包括中共曾经给陶行知的那些赞誉和“定论”了。从此,陶行知被“雪藏”近30年,以致多少后来的教师从未听闻陶行知其人——直到“文革”终结,陶行知才重建天日…… 呜呼,此一时也彼一时也!某党何曾说话算数过? |

|

| 《光明日报》(网站)本文网页截图 |

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2003-05-04 编辑转发 / 2018-01-02 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||